JATIMTIMES - Abad ke-17 di Jawa merupakan masa penuh ketegangan yang luar biasa. Pada masa pemerintahan Amangkurat II, Kerajaan Mataram menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar yang turut membentuk arah perjalanan sejarahnya. Perang Trunajaya (1674 hingga 1680) yang berkecamuk di wilayah timur Jawa bukan sekadar pertarungan bersenjata antara pasukan kerajaan dan pemberontak, melainkan juga cerminan kerumitan hubungan keluarga, loyalitas politik, dan perebutan kekuasaan. Salah satu episode paling dramatis dari perang ini adalah misi diplomatik sekaligus militer yang dijalankan Karaeng Naba untuk membujuk kakaknya, Karaeng Galesong, agar tidak berbalik menentang Mataram, sebagaimana tercatat dalam Babad Tanah Jawi.

Raden Mas Rahmat dan Lahirnya Amangkurat II: Dari Dendam, Kematian, hingga Perjalanan ke Jepara

Baca Juga : Grand Final Duta Batik Kota Kediri, Mbak Wali: Momentum Generasi Muda Lestarikan Warisan Budaya

Musim kemarau tahun 1677 menjadi salah satu titik balik paling dramatis dalam sejarah Mataram. Istana Plered hancur akibat serbuan pasukan Trunajaya dan Karaeng Galesong, rakyat bergolak, dan raja besar Sunan Amangkurat I jatuh sakit dalam pelarian. Di tengah runtuhnya otoritas pusat, putra mahkota Raden Mas Rahmat muncul dari bayang-bayang sejarah untuk menjemput wahyu keprabon. Proses kelahirannya sebagai raja baru tidak terjadi di dalam keraton megah, melainkan di tempat pengungsian yang penuh kehinaan, sebuah momen yang menandai babak baru dalam hubungan antara Jawa dan VOC Belanda.

Sejak naik takhta pada 1646, Sunan Amangkurat I memerintah dengan tangan besi. Ia memotong kekuasaan para pangeran, menyingkirkan bangsawan Surabaya yang dianggap ancaman, serta melakukan pembantaian ribuan ulama pesantren pada 1648–1649. Kebijakan keras ini semula menjaga stabilitas, tetapi justru menyuburkan dendam laten. Pada awal 1670-an, kekuasaannya mulai rapuh: pemberontakan Trunajaya di Madura (1674) menjalar ke Jawa, pasukan Makassar memperkuat barisan pemberontak, dan legitimasi politik Amangkurat I terkikis habis.

Pada 1677, ketika Plered diserbu, sang raja melarikan diri ke arah barat bersama keluarga dan sejumlah kecil pengikut. Residen VOC Pieter van Goens menggambarkan pelarian ini sebagai “kehinaan seorang raja yang ditolak oleh rakyatnya sendiri.” Dalam setiap desa yang dilewati, penduduk enggan memberi bantuan. Raja yang dulu disegani kini terasing di tanahnya sendiri.

Di tengah situasi ini berdirilah Raden Mas Rahmat, putra sulung Amangkurat I dengan Kanjeng Ratu Pangayun dari Kerajaan Surabaya. Sejak lahir, darahnya sudah menyatu dengan garis politik paling berpengaruh di Jawa. Dari ayahnya, ia mewarisi legitimasi trah Mataram. Dari ibunya, ia membawa darah Pangeran Pekik—Adipati Surabaya, ulama keturunan Sunan Ampel, dan menantu Sultan Agung.

Namun, nasib Rahmat sejak awal telah diwarnai luka mendalam. Ibunya meninggal empat puluh hari setelah melahirkannya dan dimakamkan di Giriloyo. Lebih memilukan lagi, kakeknya, Pangeran Pekik, yang dahulu menjadi jembatan antara Mataram dan Surabaya, dieksekusi secara rahasia oleh Amangkurat I sekitar tahun 1670. Jenazahnya dimakamkan di Banyusumurup, tempat peristirahatan bagi mereka yang tersingkir oleh intrik politik istana.

Sejak itu, Rahmat tumbuh dengan kesadaran akan dendam darah yang diwariskan. Namanya, “Rahmat”, menggemakan Sunan Ampel (Raden Rahmat), seolah menjadi doa sekaligus pengingat bahwa ia adalah titisan wahyu pesisir yang dipaksa masuk ke jantung Mataram.

Dalam pelariannya menuju barat, rombongan Amangkurat I sempat singgah di daerah Tegal. Di tempat inilah sang raja jatuh sakit keras. Catatan Belanda menyebutkan bahwa ia mengalami muntah darah, suatu gejala yang menunjukkan penyakit lambung atau mungkin penyakit tropis. Namun, sumber-sumber babad Jawa memberikan tafsir berbeda dan lebih mendalam, yakni bahwa Raden Mas Rahmat diam-diam membiarkan ajal ayahnya datang tanpa berusaha menolongnya.

Amangkurat I, menyadari akhir hidupnya, memanggil putra mahkota. Dalam Babad Tanah Jawi, ia berkata:

"Anakku, engkau kelak menjadi raja. Tetapi ingat, dosa-dosaku adalah warisanmu."

Rahmat menjawab dingin:

"Aku hanya akan mengambil beban yang tak sanggup lagi engkau pikul."

Dialog itu mencerminkan transisi yang getir: pewarisan bukan dalam restu penuh, melainkan dalam bayang-bayang kutukan dan kematian.

Pada 13 Juli 1677, Amangkurat I wafat di Tegalarum, wilayah selatan Tegal. Jenazahnya tidak dimakamkan di Imogiri, kompleks pemakaman raja-raja Mataram, melainkan dibawa ke Pasarean Tegalwangi di Cirebon, sebuah bentuk pengasingan bahkan setelah kematian. Di tempat itulah terkubur seorang raja besar yang gagal mempertahankan legitimasi spiritual maupun politiknya. Dari pusara yang sunyi itu tampil penguasa baru yang akan menentukan arah sejarah Mataram selanjutnya.

Dengan wafatnya sang ayah, Raden Mas Rahmat segera menyatakan diri sebagai Sunan Amangkurat II. Namun, legitimasinya belum kokoh. Ia sadar bahwa takhta tanpa dukungan militer hanyalah simbol kosong. Untuk itu, ia bergerak cepat mencari sandaran pada kekuatan paling menentukan saat itu: VOC.

Di Tegal, Amangkurat II menghimpun pasukan pengawalnya. Menurut Babad Tanah Jawi, barisan terdepan dipimpin oleh prajurit Kompeni Belanda, pasukan modern yang terlatih dengan disiplin tinggi dan ditandai oleh dentuman tambur yang ditabuh serempak. Di belakang mereka para adipati berjalan beriringan, sementara Amangkurat II berada di barisan paling belakang bersama istri-istri keraton. Susunan ini menghadirkan sebuah prosesi militer sekaligus simbolik yang menegaskan hierarki sosial serta otoritas raja di tengah krisis yang sedang melanda Mataram.

Setibanya di Pekalongan, ia menambah kekuatan dengan merekrut 300 orang penduduk setempat yang kemudian dikenal sebagai prajurit Judi-Pati. Penambahan ini bukan sekadar strategi militer, tetapi juga upaya mengikat loyalitas lokal dalam situasi krisis.

Dari Pekalongan, perjalanan dilanjutkan lewat jalur laut menuju muara Jepara. Di sana, Amral dan para opsir VOC bersama tokoh lokal Ki Wangsa Dipa menyambut sang raja. Saat rombongan tiba di kediaman Wangsa Dipa, pasukan Kompeni melepaskan tembakan meriam sebagai tanda kehormatan. Dentuman itu menjadi simbol lahirnya aliansi baru: seorang raja muda yang bangkit dari kehancuran, diarak bukan oleh rakyatnya, tetapi oleh kekuatan asing yang kelak akan membelenggu Mataram berabad-abad.

Posisi Musuh dan Penunjukan Tokoh Kunci

Amangkurat II menghadapi situasi politik yang penuh intrik dan ketidakpastian. Setelah wafatnya Amangkurat I, penguasa baru ini harus segera menegaskan otoritasnya di hadapan bangsawan lokal, pasukan Kompeni Belanda, serta gerakan pemberontakan Trunajaya yang terus mengancam. Babad Tanah Jawi mencatat bahwa dari Tegal sang raja berangkat bersama barisan pengawal. Para adipati ditempatkan di bagian depan iring-iringan, sedangkan pasukan Kompeni yang modern dan terlatih dengan disiplin ala Eropa berada di garis terdepan, menabuh tambur dengan irama serempak untuk memperlihatkan kekuatan militer sekaligus mengukuhkan kewibawaan raja. Amangkurat II sendiri berjalan di bagian belakang bersama para istri keraton, sebuah susunan prosesi yang menegaskan hierarki sosial dan memperlihatkan legitimasi simbolik kekuasaan Mataram.

Di Kediri, pemberontak Trunajaya menyiapkan posisi pertahanan strategis. Salah satu tokoh paling menonjol adalah Karaeng Galesong, putra Sultan Hasanudin dari Makassar. Galesong diangkat menjadi Prabu Anom, memimpin pasukan yang siap menghadapi serangan bala Kompeni. Keterlibatan diaspora Makassar menegaskan bahwa konflik ini tidak hanya lokal, melainkan bagian dari jaringan kekuasaan regional, dengan loyalitas yang sering kali lebih berpegang pada keluarga atau patronase pribadi daripada etnis atau wilayah.

Penugasan Karaeng Naba: Loyalitas dan Diplomasi

Amangkurat II menerima informasi krusial: Karaeng Galesong memiliki saudara laki-laki, Karaeng Naba, yang pada waktu itu menjabat sebagai mayor bawahan Kompeni di Mataram. Dalam catatan Babad Tanah Jawi, Naba meneteskan air mata ketika mengetahui kabar ini, menunjukkan konflik emosional antara loyalitas kepada penguasa dan ikatan darah keluarga.

Sang raja muda memutuskan untuk mengirim Naba ke Kediri dengan misi diplomatik yang berisiko tinggi: membujuk kakaknya agar tunduk atau setidaknya menunda pertempuran. Naba ditemani oleh Mirna Gati, seorang diplomat yang fasih lima bahasa, serta Adipati Martalaya dan Martapura, yang menyamar sebagai abdi. Strategi penyamaran ini menegaskan kombinasi diplomasi dan kecerdikan militer dalam politik Jawa klasik.

Perjalanan dan Insiden di Jalur Kediri

Rombongan Naba harus menempuh jalur yang rawan dan diawasi ketat oleh pasukan Galesong. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan seorang emban Makassar, pengawas setia Galesong. Ia segera merangkul kaki Naba sambil menangis, sebuah reaksi emosional yang mencerminkan kesadaran akan loyalitas keluarga dan hierarki sosial. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa perang di Jawa abad ketujuh belas tidak hanya berlangsung dalam bentuk pertempuran fisik, tetapi juga sarat dengan kode etik dan simbolisme yang mengikat para pelaku secara sosial maupun moral.

Setibanya di rumah Galesong, pertemuan kakak-adik berlangsung penuh ketegangan emosional. Galesong menanyakan kabar Naba, yang menjelaskan bahwa ia setia kepada Amangkurat II dan kehadirannya adalah untuk mencegah pertumpahan darah. Galesong menanggapi dengan kesiapan menunda pertempuran dan bahkan menawarkan untuk menyerang dari belakang jika perang tetap terjadi, menunjukkan keseimbangan antara kepentingan politik dan ikatan keluarga.

Pertemuan ini menegaskan bahwa loyalitas politik di Jawa sering kali harus diimbangi dengan ikatan keluarga dan pertimbangan moral. Babad Tanah Jawi menggambarkan misi ini sebagai contoh kesetiaan, kecerdikan, dan keberanian, yang tidak hanya bersifat militer tetapi juga etis dan spiritual. Dimensi spiritual terlihat dalam simbolisme tindakan, seperti kesediaan Naba dan rombongan menempuh risiko ekstrim untuk menyelamatkan diri dan orang lain, yang kemudian dikaitkan dengan kesaktian dan keberkahan.

Insiden kritis terjadi saat pulang ke Jepara. Rombongan diserang oleh sekitar dua ratus orang Madura di tepi bengawan yang banjir. Naba menyelamatkan Mirna Gati dengan membawa melompat ke seberang, sementara Martapura dan Martalaya mengikuti langkah yang sama. Babad menekankan bahwa tindakan ini menampilkan kesaktian dan keberanian yang membuat musuh ternganga kagum. Peristiwa ini sekaligus menandai kemenangan moral dan etis atas kekuatan lawan serta alam.

Loyalitas Karaeng Naba

Sesampainya di Jepara, rombongan itu segera melapor kepada Amangkurat II dengan menyampaikan seluruh kronologi misi yang baru mereka jalani. Sang raja kemudian memberi izin agar mereka kembali ke pesanggrahan masing-masing, menandai berakhirnya sebuah misi diplomatik sekaligus militer yang jarang terjadi dalam sejarah Jawa. Dari peristiwa ini, analisis historiografis mengungkap sejumlah pelajaran penting. Amangkurat II tampil sebagai penguasa yang cerdas dalam mengelola konflik, sementara Karaeng Naba menunjukkan dirinya sebagai loyalis sekaligus kakak penuh kasih, berhadapan dengan Karaeng Galesong yang memilih jalan sebagai panglima berbakat namun membelot. Interaksi ketiganya memperlihatkan dinamika kekuasaan dan dilema moral yang begitu kompleks.

Loyalitas Karaeng Naba sendiri tidak bisa dipandang sekadar formalitas, melainkan berakar pada struktur kekuasaan, hierarki sosial, dan dendam sejarah antara pusat dengan pemberontak regional. Sebaliknya, Galesong mewakili gabungan aspirasi lokal, identitas diaspora, dan ambisi pribadi yang membentuk konflik multidimensi. Di sisi lain, dimensi spiritualitas dan simbolisme pun turut hadir. Kesaktian, keberanian, serta ritual simbolik tampak jelas dalam tindakan heroik menyeberangi bengawan saat banjir, sebuah peristiwa yang menekankan kemenangan moral sekaligus keberkahan dan legitimasi sosial-politik.

Peristiwa ini juga menyingkap bagaimana diplomasi dan strategi militer dijalankan pada masa itu. Penyamaran, negosiasi, hingga pengiriman rombongan kecil menjadi bukti bahwa kecerdikan, kelenturan diplomasi, dan manipulasi informasi lebih diprioritaskan daripada sekadar mengandalkan kekuatan fisik. Di balik itu semua, keterlibatan pasukan Makassar menggarisbawahi bahwa Perang Trunajaya tidak bisa dilihat sebagai konflik lokal belaka. Perang ini merupakan bagian dari dinamika politik Jawa-Makassar, di mana loyalitas para aktor terjalin melalui patronase, ikatan keluarga, dan kepentingan pribadi.

Konteks Sosial-Politik dan Implikasi Strategis

Baca Juga : Kronologi Kos Roboh di Malang: Terkikis Luapan Sungai, Sempat Retak Sebelum Longsor

Penempatan tokoh-tokoh lokal seperti Tumenggung Endra Nata di Demak, Adipati Martapura di Tuban, serta Adipati Martalaya di Surabaya memperlihatkan strategi Amangkurat II dalam mengikat jaringan loyalitas di pesisir utara Jawa. Kawasan ini sejak lama merupakan simpul perdagangan internasional, pusat logistik militer, sekaligus jalur utama perekrutan pasukan. Dengan cara ini, Mataram tidak hanya mengamankan wilayah ekonomis yang vital, tetapi juga memperkuat basis politiknya dengan melibatkan bangsawan Jawa pesisiran ke dalam lingkaran kekuasaan pusat.

Namun, strategi tersebut tidak selalu berjalan mulus. Kasus tewasnya Adipati Marta Laya menunjukkan rapuhnya kesetiaan politik di tengah tekanan perang besar melawan Trunajaya. Menurut sumber babad, Marta Laya dikenal sebagai sosok yang tegas menolak dominasi Belanda dalam urusan militer Jawa. Ia dengan keras menentang gagasan mengandalkan pasukan VOC yang dianggapnya hanya sebagai “orang mengembara, mendambakan upah, dan bisa merusak negara.” Baginya, ancaman Trunajaya bersama orang Makassar dan Madura cukup ditumpas dengan kekuatan pasukan Jawa sendiri, tanpa harus memberi ruang bagi campur tangan asing.

Sikap keras ini akhirnya sampai ke telinga Laksamana VOC Cornelis Speelman, yang saat itu menjadi sekutu penting Amangkurat II. Speelman menilai Martalaya dapat menjadi penghalang bagi kerja sama antara Jawa dan Belanda, sehingga ia mengirim surat rahasia kepada sang raja untuk meminta agar Martalaya disingkirkan. Amangkurat II sempat bingung, sebab Martalaya bukan sekadar pejabat biasa, melainkan salah satu bupati andalan dalam peperangan. Karena itu, ia meminta pertimbangan dari para pejabat tinggi, termasuk Adipati Mandaraka.

Dalam rapat para bupati diputuskan untuk menguji kesetiaan Martalaya. Ia dipanggil untuk membuktikan keberaniannya dengan memimpin serangan terhadap Trunajaya. Tetapi Martalaya menolak hadir dengan alasan sakit. Penolakan ini membuat Amangkurat II murka. Ia lalu memberi mandat kepada Adipati Martapura untuk mengeksekusi Martalaya. Dengan membawa keris pusaka bernama Tuwa, Martapura datang menemui Martalaya di kediamannya. Saat itu Martalaya tampak duduk berselimut, namun sebenarnya sudah siap dengan keris Kyai Kasur yang diletakkan di bawah tempat duduknya.

Pertemuan itu berakhir tragis. Martapura menyampaikan perintah raja dengan kata-kata lugas: “Martalaya, saya diutus oleh sang Prabu untuk meminta mati hidupmu.” Mendengar itu, Martalaya menjawab pasrah, “Sumangga.” Namun, ketika Martapura menusuk, Martalaya segera membalas. Pertarungan singkat terjadi, dan kedua adipati itu akhirnya tewas bersama. Kematian dua tokoh penting sekaligus membuat Amangkurat II sangat kecewa, sebab keduanya adalah pilar utama pertahanan pesisir utara.

Meski demikian, roda pemerintahan harus tetap berjalan. Segera setelah peristiwa itu, Amangkurat II mengangkat pengganti: anak Martapura, Tumenggung Jayapati, diangkat menjadi Tumenggung Sujanapura di Jepara; adik Martalaya, Angayuda, diberi gelar Tumenggung Reksa Negara di Tegal; sementara Si Wija diangkat sebagai bupati Pati dengan gelar Tumenggung Mangun Oneng. Penataan ulang ini menunjukkan betapa Amangkurat II berusaha menjaga kesinambungan birokrasi meski kehilangan pejabat-pejabat kunci.

Perintah selanjutnya diarahkan kepada Tumenggung Endranata untuk menggempur pasukan Trunajaya di Kembang dan Tuban, sementara Amral diperintahkan bergerak lewat laut menuju Gresik, Madura, hingga Surabaya, ditemani Nerang Kusuma, Angga Wangsa, dan Angga Jaya yang menguasai daerah itu. Amangkurat II sendiri merencanakan perjalanan lewat darat melalui Tuban hingga Kediri. Dengan demikian, terlihat jelas bagaimana strategi Mataram kala itu menggabungkan kekuatan bangsawan pesisiran, jaringan lokal, dan aliansi Belanda untuk menghadapi pemberontakan yang mengguncang seluruh Jawa.

Dalam konteks inilah misi Karaeng Naba untuk membujuk Karaeng Galesong memperlihatkan dimensi lain dari peperangan abad ke-17. Perang bukan hanya soal adu kekuatan fisik di medan laga, melainkan juga arena diplomasi, rekonsiliasi, dan negosiasi yang menuntut keluwesan politik. Tewasnya Martalaya dan Martapura menegaskan rapuhnya loyalitas bangsawan pesisiran, sementara keberhasilan Karaeng Naba dalam menjalankan misi diplomatiknya justru menunjukkan bahwa politik halus dan diplomasi personal kerap menjadi penentu dalam pusaran perang besar Jawa.

Trunajaya Membunuh Galesong di Ngantang

Sementara itu, di pihak lawan, Trunajaya yang bermarkas di Kediri sama sekali tidak gentar meski mendengar kabar bahwa Amangkurat II telah bersekutu dengan Kompeni dan mengerahkan ribuan pasukan dari Jepara. Dengan pongah ia menertawakan ancaman itu, menyebut bahwa Mataram yang jauh lebih besar saja pernah runtuh oleh tangan Dandang Wacana, apalagi sekadar serbuan “pendatang” dari Tegal. Namun situasi di lapangan segera berbalik. Pasukan Madura dari Rembang dan Tuban yang menjadi salah satu sandaran Trunajaya dipukul mundur dan melaporkan kekalahan mereka. Untuk menahan serbuan balik Mataram dan Kompeni, Trunajaya memerintahkan pertahanan di Surabaya diperkuat oleh orang-orang mancanegara, termasuk pasukan Makassar di bawah pimpinan Karaeng Galesong yang telah diberi gelar Prabu Anom, bersama Tumenggung Mangkuyuda. Pertahanan itu dilengkapi dengan meriam rampasan dari Mataram yang terkenal, bernama Nyai Setomi, sebagai simbol kekuatan sekaligus senjata pamungkas melawan lawan.

Namun kecerdikan politik dan militer Amangkurat II kembali terlihat. Ia berhasil memanfaatkan jaringan persekutuannya dengan bangsawan Jawa seperti Ki Angga Wangsa yang menyusup ke tengah musuh dan membawa kabur Nyai Setomi tanpa diketahui pasukan Madura. Senjata itu kemudian diarahkan ke kedudukan lawan, menghantam barisan pertahanan Trunajaya hingga menimbulkan kepanikan besar. Pecahan meriam yang menghujani perkampungan membuat banyak prajurit Madura dan pasukan manca negara kehilangan nyawa, bahkan sebelum sempat mengangkat senjata. Kekacauan diperparah dengan taktik bakar-bakaran pondokan oleh pasukan Mataram. Dalam situasi genting itu, Karaeng Galesong menunjukkan keragu-raguan: ia tampak enggan berperang habis-habisan, bahkan hampir berbalik arah, sebuah sikap yang oleh pengikut Trunajaya dianggap sebagai tanda pengkhianatan. Marah besar mendengar laporan itu, Trunajaya memutuskan untuk menghabisi Galesong dengan tangannya sendiri. Ia menyeret panglima Makassar itu ke kebun belakang, membunuhnya secara diam-diam, lalu menguburkan jenazahnya di dalam sebuah sumur. Hingga kini, makam Karaeng Galesong diyakini berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Bentuknya tidak menyerupai makam pada umumnya, melainkan lebih mirip sebuah sumur kecil yang ringkas dan tidak memanjang. Menariknya, wilayah Ngantang pada masa Trunajaya masih termasuk ke dalam kekuasaan Kediri, sehingga keberadaan makam ini menjadi jejak sejarah penting dari perlawanan besar abad ke-17.

Peristiwa tragis itu menegaskan betapa rumitnya konstelasi politik Jawa pada akhir abad ke-17. Aliansi dibangun dan dihancurkan bukan semata atas dasar kekuatan militer, melainkan juga karena faktor loyalitas pribadi, ikatan keluarga, dan perhitungan politik jangka pendek. Kematian Karaeng Galesong di tangan Trunajaya memperlihatkan rapuhnya solidaritas antara pemberontak Jawa dan perantau Makassar, sekaligus membuka ruang bagi Amangkurat II untuk mengklaim kemenangan moral. Dalam narasi yang lebih luas, kisah Karaeng Naba dan Galesong merefleksikan tarik-menarik antara diplomasi dan kekerasan, antara strategi pusat dan kepentingan daerah, serta antara loyalitas keluarga dan tuntutan politik. Semua ini menjadikan Perang Trunajaya bukan hanya catatan konflik bersenjata, melainkan juga drama besar negosiasi kekuasaan, dendam sejarah, dan intrik ideologis yang menentukan arah sejarah Jawa.

Karaeng Naba: Dari Bangsawan Bugis-Makassar ke Dinasti Penguasa Jawa

Karaeng Daeng Naba adalah bangsawan Bugis-Makassar yang lahir sebagai ponakan Karaeng Galesong, putra Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gowa. Setelah Kerajaan Gowa jatuh ke tangan Kompeni-Belanda pada 1669, Karaeng Naba mengembara ke Jawa, memasuki pusaran politik dan militer Kerajaan Mataram pada masa pemberontakan Trunajaya (1670–1679).

Berbeda dengan keponakannya, Galesong, yang bersekutu dengan Trunajaya, Karaeng Naba berpihak kepada Amangkurat II, membantu meredam pemberontakan. Atas jasanya itu, ia dinikahkan dengan putri Tumenggung Sontoyudo II dan dianugerahi tanah perdikan di Mlati, Sleman, Yogyakarta. Pasca perang, ia mengganti namanya menjadi Kyai Ageng Sulaiman, menandai integrasi sosial dan budaya antara bangsawan Bugis-Makassar dengan masyarakat Jawa.

Dari Kyai Ageng Sulaiman lahirlah Kyai Honggoyudo, yang kemudian menjadi ayah dari Raden Tumenggung Sosronegoro I. Sosronegoro I menurunkan Raden Tumenggung Sosrokusumo I, yang dikenal dengan gelar Kanjeng Jimat, sebagai Bupati Berbek pertama. Kanjeng Jimat menjadi simbol persatuan tiga kerajaan besar melalui garis keturunannya: Gowa (Bima), Majapahit, dan Mataram, sekaligus memperluas pengaruh Islam di wilayah Berbek dan Nganjuk. Gelar Kanjeng Jimat muncul karena setiap ucapannya diyakini menjadi kenyataan, menegaskan posisi spiritual dan politiknya dalam masyarakat.

Adik Kanjeng Jimat di Berbek, Raden Tumenggung Sosrodirejo, menjabat sebagai Bupati Berbek pada periode 1832–1843. Dari jalur keturunan Sosrodirejo lahirlah cucunya, KPH Warsokusumo, yang lahir dengan nama Raden Mas Sumitro. Ayahnya, Bendara Raden Mas Mayor Aryo Suryoputro, putra KGPAA Mangkunegara III, membawa tradisi militer-sipil Mangkunegaran, sementara ibunya, Raden Ayu Condrodiwati, putri Sosrodirejo, mewariskan kearifan lokal Berbek. Kombinasi kedua garis keturunan ini menegaskan kesinambungan pengaruh keluarga dalam pemerintahan lokal Jawa Timur.

Selain jalur Berbek, keturunan Karaeng Daeng Naba juga membentuk Dinasti Prawirodirjan, yang memiliki peran penting dalam pembentukan Kesultanan Yogyakarta. Salah satu figur sentral dari garis ini adalah Kyai Ageng Derpoyudo, yang bernama lahir Raden Mas Panji Sumaatmadja, putra Kyai Ageng Wiroyudo dan Sureng Rono, dengan saudara-saudarinya Nyai Damis Rembang, Nyai Sontoyudo, dan Nyai Honggoyudo.

Kyai Ageng Derpoyudo merupakan keturunan Mataram dari jalur Ratu Mas Sugit, adik Sultan Agung. Awalnya ia adalah prajurit Kraton Surakarta, namun kemudian berpihak pada Pangeran Mangkubumi saat meletus Perang Suksesi Jawa III, hingga akhirnya menjadi mertuanya. Kyai Ageng Derpoyudo menikah dengan Nyai Ageng Derpoyudo, atau Roro Widuri, putri Kyai Ageng Sulaiman alias Karaeng Naba, menegaskan integrasi budaya Bugis-Makassar dan Jawa melalui perkawinan strategis.

Dari pernikahan ini lahirlah beberapa anak yang memainkan peran penting dalam sejarah politik dan sosial Jawa. Salah satunya adalah Roro Sulastri, yang kemudian dikenal dengan nama Ratu Ageng Tegalrejo. Ia menikah dengan Pangeran Mangkubumi dan bergelar Kanjeng Ratu Mas, serta melahirkan Sultan Hamengkubuwana II, menegaskan peran keluarga Karaeng Naba dalam pembentukan Kesultanan Yogyakarta.

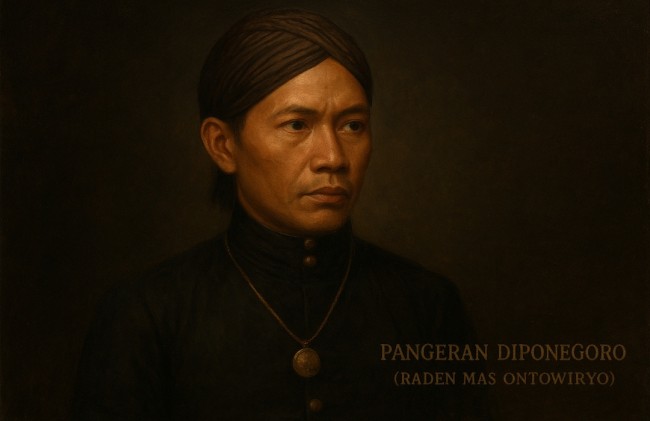

Di masa tuanya, Ratu Ageng Tegalrejo dikenal dalam sejarah sebagai pengasuh Pangeran Diponegoro, cucu buyutnya sekaligus putra Sultan Hamengkubuwana III, yang diasuhnya sejak masa kecil hingga dewasa.

Selain itu, lahirlah Raden Prawiromantri, yang dikenal dengan julukan Sedo Perang, Kyai Mas Mertamenggala yang juga dikenal sebagai Raden Kertomenggolo atau Raden Kertodirjo I, serta Raden Ronggo Prawirodirjo I, sosok penting yang memainkan peran sentral dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta dan wilayah Madiun. Raden Ronggo Prawirodirjo I, lahir sebagai putra Kyai Ageng Derpoyudo dan Nyai Ageng Derpoyudo (Roro Widuri), merupakan panglima perang yang sangat dipercaya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta.

Pada masa awal Perang Suksesi Jawa III yang berlangsung dari 11 Desember 1749 hingga 13 Februari 1755, Raden Ronggo, yang saat itu dikenal sebagai Kiai Wirosentiko, menjadi salah satu panglima andalan Pangeran Mangkubumi. Kehebatannya dalam strategi perang dan loyalitasnya menjadikannya sosok yang sangat dihormati. Bersama Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa (Raden Mas Said), ia termasuk dalam kelompok yang oleh sebagian sejarawan dijuluki “Three Musketeers” Perang Suksesi Jawa III, yang memimpin serangkaian pertempuran melawan pasukan Kasunanan Surakarta dan VOC Belanda.

Raden Ronggo Prawirodirjo I memimpin pasukan dalam berbagai pertempuran penting, termasuk penaklukan wilayah Madiun, Ponorogo, dan Magetan. Penaklukan Madiun, khususnya, meninggalkan kesan mendalam bagi Raden Ronggo. Wilayah yang subur dan strategis ini kemudian menjadi pusat kekuasaannya sebagai Bupati Wedana Mancanegara Timur Kraton Yogyakarta setelah Perjanjian Giyanti 1755. Perjanjian tersebut membagi Kerajaan Mataram menjadi dua entitas: Kasunanan Surakarta yang dipimpin Pakubuwono III, dan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I.

Sejak 1758, Raden Ronggo Prawirodirjo I dilantik sebagai Bupati Wedana Mancanegara Timur yang berpusat di Madiun, menggantikan Pangeran Mangkudipuro yang lebih condong ke Surakarta. Dalam kapasitasnya sebagai bupati, ia tidak hanya mengurus pemerintahan, tetapi juga memimpin pembangunan arsitektur Kraton Yogyakarta dan Taman Sari. Ia berperan dalam pembangunan Benteng Baluwarti serta menyiapkan pendopo rumahnya yang kemudian diboyong ke Keraton Yogyakarta sebagai Bangsal Kamandungan, bangsal tertua di keraton. Keahliannya dalam arsitektur dan strategi perang menunjukkan dimensi kepemimpinannya yang luas, tidak hanya sebagai panglima tetapi juga sebagai perancang infrastruktur kerajaan.

Raden Ronggo Prawirodirjo I dikenal memiliki hubungan dekat dengan rakyat Madiun. Banyak warga yang kemudian ikut serta dalam perjuangan Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa karena kepemimpinannya yang karismatik. Anak cucunya juga melanjutkan tradisi kepahlawanan dan kepemimpinan; di antaranya Raden Ronggo Prawirodirjo III dan Sentot Alibasya Prawirodirjo, yang kemudian menjadi panglima dalam Perang Jawa 1825–1830 bersama Pangeran Diponegoro.

Raden Ronggo Prawirodirjo I wafat pada tahun 1784 dan dimakamkan di Makam Taman, Madiun, di sebelah barat Masjid Kuno Taman. Sultan Hamengkubuwono I menetapkan Desa Taman sebagai desa perdikan dengan otonomi luas, sekaligus menghormati jasa besar Raden Ronggo dalam pendirian Kesultanan Yogyakarta dan pembangunan Taman Sari. Keberadaan makamnya menjadi simbol penghormatan bagi leluhur yang berjasa besar, dan pengaruhnya dalam garis keturunan Derpoyudo terus dirasakan melalui anak-cucu dan kontribusinya terhadap sejarah politik, militer, dan budaya Jawa.

Selain itu, anak-anak Kyai Ageng Derpoyudo lainnya, yaitu Nyai Bitonggo dan Nyai Ageng Penghulu, juga melanjutkan garis keturunan dan pengaruh aristokrasi keluarga, menegaskan keberlanjutan peran keluarga Derpoyudo dalam struktur sosial-politik Jawa.